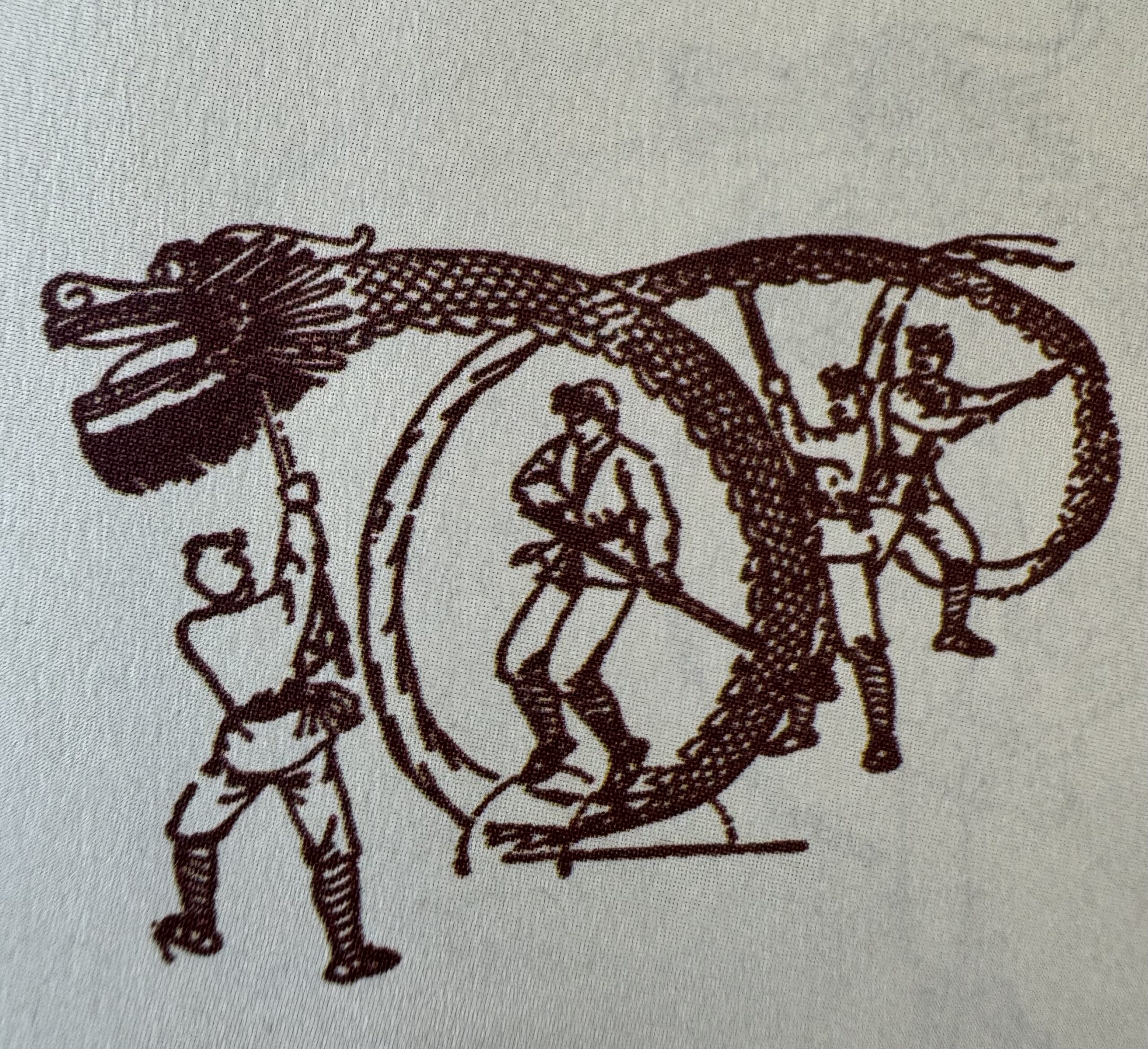

布龙制作通常包括龙头、龙节、龙尾、龙灯、龙珠、龙衣等的制作。

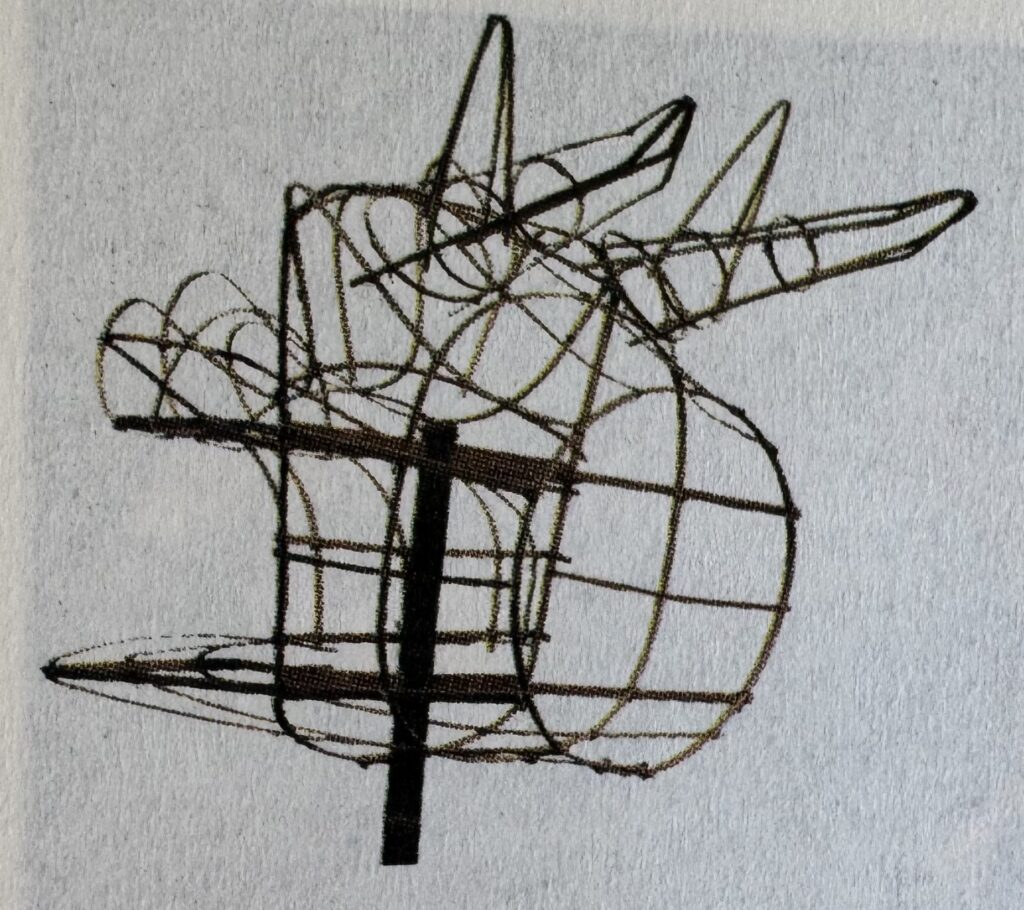

1.龙头的制作

奉化布龙之所以多姿多彩,龙头是关键。它不但要求龙头手技艺高超,身手灵活,在制作上也大有讲究。

龙头是布龙道具的核心部位,如果龙头不像或做得不好,会直接影响龙舞的艺术含量,所以有专做龙头的工场和技师。制作龙头最有名的工场在奉化大桥镇(现为岳林街道)直街,有个做龙人绰号叫“龙头长长”的,远近闻名。

龙头有三种。一为马头形,嘴较长须较短,角多分支,眼睛镶在面膜上。另一种为牌楼形,嘴短须长,两角之间有尺木(即牌楼,传说龙有尺木才可上天),上面书有布龙所代表的龙名,如石井村布龙的尺木上写着“镇亭潭龙皇”字样。第三种龙头非常花哨,既像龙头,又像花灯,眼睛也像挂在大花灯边的小花灯。龙头不能做得太大,一般不超过3公斤,否则,龙头手会因体力不支无法自始至终把布龙舞得生龙活虎。

9节布龙的龙头框架高33厘米,长100厘米,其中龙鼻至龙颈长60厘米。嘴分两片,长40厘米,宽20厘米,前端相距25厘米,后端有两根皮筋与颈部安装的弹簧相连接。舞动时可便龙嘴自然开合。舞第17套路“满天龙”动作时,龙头手要拧动装在龙颈上的一个活动装置,使龙嘴大张如仰天长啸,就是这两根皮筋起的作用。“谷上一分钟,台下十年功”,要使布龙“活”到这等程度,龙头首先要“活”得巧妙,“活”得到位。

龙角安在龙头上部左右两侧。长20厘米,中间有叉角。龙角必须单独做骨架,然后再安装到固定的位置上,要有一定的缓冲角度,因为有许多人要摸要攀,有时不免与地面磨蹭,龙角与龙头之间留有空隙,就不会折伤整个龙头。龙耳如剑戟,有耳鬃,斜插鬓边,大多用塑料或硬纸板剪成犬牙状。龙眼为圆老透明或半透明物质,安在龙头的凹陷处,无论做什么动作都不会伤及。也有用两只小彩球代替的,挂在相应的位置上。龙鼻没有明显标识,但是这个部位凹成横“U”字形,反而突出其神秘色彩。有两根曲折道劲的龙须从龙飯斜伸到头顶,其长腹约35厘米,顶端各结一颗彩色珠子使其随时颤动。下颌由密密的龙胡须掩着,长约15厘米,挂在龙嘴下片周围,以前用棉纱线或苎麻代替。现在用细塑料丝编成。龙嘴里装有龙舌和龙牙,香红色,从喉腔伸出到嘴唇外,中端有龙珠压住;牙白色,参差不齐如犬牙,镶在两片龙嘴四周。

2.龙节的变迁

龙节分龙棒和龙塔两个部分。龙棒呈圆柱形,直径如鸡蛋大小,长160厘米,其中30厘米伸进龙节;龙塔直径为33厘米,长60厘米。龙塔不能太长过大,如果太长或过大,舞动时会影响圆度和速度,龙舞最讲究的是舞动时要整齐划一,只要有一节出乱子,就会乱套,而龙节太长或过大正是出乱子的原因之一,所以现在9节龙龙塔大多采用长60厘米、直径33厘米的规格(这一规格现被国家体委《全国舞龙竞赛规则》所采用)。

做龙塔的主要材料是竹子,其特点是轻便坚固。以前的布龙是从龙灯演变过来的。龙塔也就是灯塔,是用来点灯的,在元宵灯会上,布龙的龙节里烛光闪闪,舞影婆娑,别具一格,大受观者青睐。

而布碰上烛火容易燃烧,所以不能有龙肚布。同时,龙塔也是供入玩赏的,所以工艺要求很高,不但要牢圖,还要耐看。要与龙衣的结构和色调相一致。做龙塔要有篾匠师傅的匠心和手艺,先把竹子劈成薄篾,再将薄篾编成圆筒形,还要编出龙鳞似的花格(俗名为六角方)。后来,龙舞的套数多而且舞动幅度越来越大,龙塔里点灯隐患过大,故把点灯的作用剔除了。不过在没有龙肚布的年代里,做工精细的龙塔还是得到舞者和观众的另眼相看,只是这种龙塔虽然轻便、实用、好看,但耗时甚多,成本太高,现在做的龙塔大多是用竹片穿扎而成,六角方的龙塔不复多见。

3.龙尾的妙用

龙尾是整条布龙中最活跃的部件,它不但要高速运转,有时还同龙头一样要大幅度地舞动,如第22套动作“龙戏尾”中,它与龙头分别带领半队人马边小跑边舞“横S形”,则是既要速度,又要大力抡圆,大有“秤砣虽小压千斤”的态势。所以龙尾的制作也十分重要。

龙尾长30至50厘米。龙尾也不宜过长过大,原因是舞龙尾比舞龙头还要吃力,舞龙尾的必须比别的舞龙人跑得更快跑得更多,所以小巧反而能衬托出龙尾的灵活机动。龙尾框架呈扁圆形,直径由30厘米渐渐缩小至15厘米,星喇叭状,末端作扇状散开,如鲤鱼尾,分五叉五色。

4.龙珠

旧式奉化布龙没有大的龙珠,主要原因是舞龙珠的人要有深厚的武术基础,过去的农民最多只会“前毛”(滚翻)或“打虎跳”(侧翻),请人伴舞又没有经济实力,于是干脆不设龙珠,只有一颗小龙珠安装在龙嘴里。

奉化布龙启用大龙珠是在上个世纪50年代以后,经常在正式舞台上表演舞龙,为了使节目更丰富多彩,便配以龙珠伴舞,再后来创作了《双龙戏珠》节日,龙珠成了布龙舞蹈的一部分。

龙珠有大小两种,大的直径35厘米,小的仅5厘米左右。大珠有两层,中间有10厘米左右空间,内层为不锈钢球(现改用树脂加工的仿金属球),固定在竹条扎成的圆圈里;外层用竹条和钢丝扎成球状架子,裹以彩色布条,四周可结扎一些小彩球,使其更靓丽妩媚。舞龙队行进时,龙珠用龙棒支起,舞龙开始后单独提在手上舞蹈。小珠直接装在龙舌上。

大龙珠与龙身脱离,是用来与龙伴舞的。单条布龙表演时,龙珠的主要作用是戏龙,它在引龙

出宫和套路变化的转折时出场,待布龙进入套路动作后悄悄退出,下一套开始前再翻滚出场,最后与龙头并立亮相。

5.龙灯

龙灯是奉化布龙的附件。旧式布龙对龙灯十分重视,因为布龙原本就是龙灯,龙灯装在龙塔里。特别是18节、24节以上的老龙,舞动幅度较小,以观灯赏灯为主,所以龙塔做得十分细巧,每一节龙身实际上是一盏灯笼,里面可以插上蜡烛,晚间行会时,龙形盘曲,灯影闪烁,音乐铿销,人欢马叫,别有一番风味。9节龙舞动幅度大,在龙节上插蜡烛有风险。为安全起见,把龙灯移到龙身外面,代表布龙的两只眼睛。

龙灯有两盏,大小与龙塔同,只是由横放变为直挂。外蒙油纸,内热驾递。挂灯的杆子是一根上端弹弯了的竹片。厚1厘米,长度与龙棒齐(如今有的舞龙队改用宫灯),龙灯始终在舞龙队前面开路。

6.龙衣

龙衣是连接龙塔、使布龙成形的主要部件。龙衣宽110厘米,长18米。过去为了省钱,只有龙衣覆在龙节上,这样,舞动时照样浑圆,但不舞动的时候便不免显山露水,圆不起来,所以后来又补上了龙肚,龙肚布的宽度以裹遍裸露的龙节骨架为度。

龙衣中间镶有鳍枪。鳍枪为高10厘米、宽5厘米的直角三角形,

从龙头一直镶到龙尾,就像鲤鱼、黄鱼的背鳍。龙脊上嵌鳍枪,与龙尾作扇形开叉是奉化布龙对龙形象的又一次创新,在强调龙与水密不可分的同时,也借以证明龙有上天入地、翻江倒海的潜质。

龙衣两摆镶有齿状布片,每片长15厘米,宽7厘米,从龙颈镶到龙尾,用以象征龙百脚。

龙百脚和鳍枪用单色布,龙衣其余部分用反差大的颜色绘上(现已采用油漆和印刷术)鱼鳞图案,力了使龙身鳞光闪烁,在龙鳞上还贴上亮片或上荧光漆。龙头上的龙衣由多块大小不等的几何形布料拼成,必须与龙头、骨架套得贴切严实。

龙衣的主色调为黄、青两种,因此布龙分黄龙、青龙。在喜庆的日子里,奉化人怕见红、白、黑三色。认为红色是火,要引起火灾;黑色象征魔,怕带来霉运;白色则会联想到丧事,大不吉利。以前多见黄龙,因为黄色不但象征权力和富贵,染料还可就地取材,用的是黄子(即栀子花结下的熟果子)。此物与杜鹃花一样,山区到处可采到,染出来的黃布不太会褪色,经济实惠。另一种棕色染料也是就地取材,经济实惠,叫栲脑,属于灌木类,生长在四明山、天台山的向阳坡上,叶汁棕色,渔民常用来染鱼网,可使土布染出老黄颜色,做老龙的龙衣最合适不过。青色颜料取自草本植物,自己种植,板蓝即其中之一。

7.舞龙人的服饰

过去,舞龙人的服饰是浙江东部地区农民平常的穿着,只是腰部系上一条料鲛(彩色腰子带)就出场表演。在重大节庆期间表演,则要求服饰统一:上装为土布对襟排纽,颜色有黄、蓝、黑三种;大开裆灯笼裤子,大致也是黄、蓝、黑三色;小腿完全被镶有花边的裹脚布裹住;脚穿用布条搓制的八组草鞋:头上裹白色包头布,因为民国以前的农民大多蓄发,须把它们包扎稳妥,不然,长辫子捣乱,舞龙人要吃大亏,久而久之,包头也成了舞龙服饰。

现在舞龙队的服饰有所改变,上装式样依旧,灯笼裤子,颜色和布料从浅从轻,不用裹脚和草鞋,而穿白色球鞋。包头和腰带也可因地制宜,不强求完全统一。

摘自《奉化布龙》王月曦编著。