布龙在奉化人心里代表着龙神兼龙王。

在奉化人的心目中,龙是活的,龙子龙孙遍布奉化的山山水水,龙的传说活灵活现,龙与人们的生活息息相关。“风调雨顺,五谷丰登”,是龙主宰的。“要想生活好,必须要有龙王保”的意念在衣村尤其根深蒂固。在靠天吃饭的岁月里,奉化农村几乎把龙王当做老天裕,每逢天早,就到最有灵性的水潭去请龙播雨。南宋《四明宝庆志》记载,奉化风景名胜雪窦山三隐潭请龙祷雨乃旧时奉化境内的普遍现象。元代奉化籍文章大家戴表元《观村中祷雨》诗云:“西村送龙归,东村请龙出,西村雨绵绵,东村犹日出。”

这种“半天落雨半天晴”的自然现象被人们理解为龙王爷所力,于是每逢干旱,纷纷请龙降雨,并且认定各地的龙王都有私心,不是自己管辖的地方必须诚心去请才肯行雨降水。奉化65岁以上的农民都参加过请龙活动。笔者走访当年参加过请龙的村民们,他们谈起来煞有介事。

大堰镇柏坑村村民选择的龙潭是萧王庙街道马龙坑龙潭(位于奉化城西南15公里的棠云上汪村),传说潭里的龙王是只石幢(大石蛙)。有一次,石幢还没抬到村里就下了大雨,族长为了感谢它,也有下次请龙便于辨认的意思,在它的大腿上戴了一只银戒送回龙潭,过了两年,又去那儿请龙祷雨,结果上来的还是那只戴有银戒的石幢。大堰镇石井村逢早不请村口的老龙,跋山涉水到百里之外的六诏孟坞山请眼镜蛇行雨,传说她是石井村边镇亭潭龙王的大女儿,她惦记着娘家,有求必应。尚田镇方门村相信石井村镇亭潭老蟒蛇,传说那老龙是方门村的货郎挑过去的,货郎因此丧命潭里,龙王于是特别惠顾。

如果请龙活动得到解除旱情的回报,则必须行龙会做龙王戏向请到的龙表示感谢,否则,下一次旱情发生时就不能再去那个龙潭请龙了,布龙舞蹈则是送龙归潭时行龙会活动的主角。

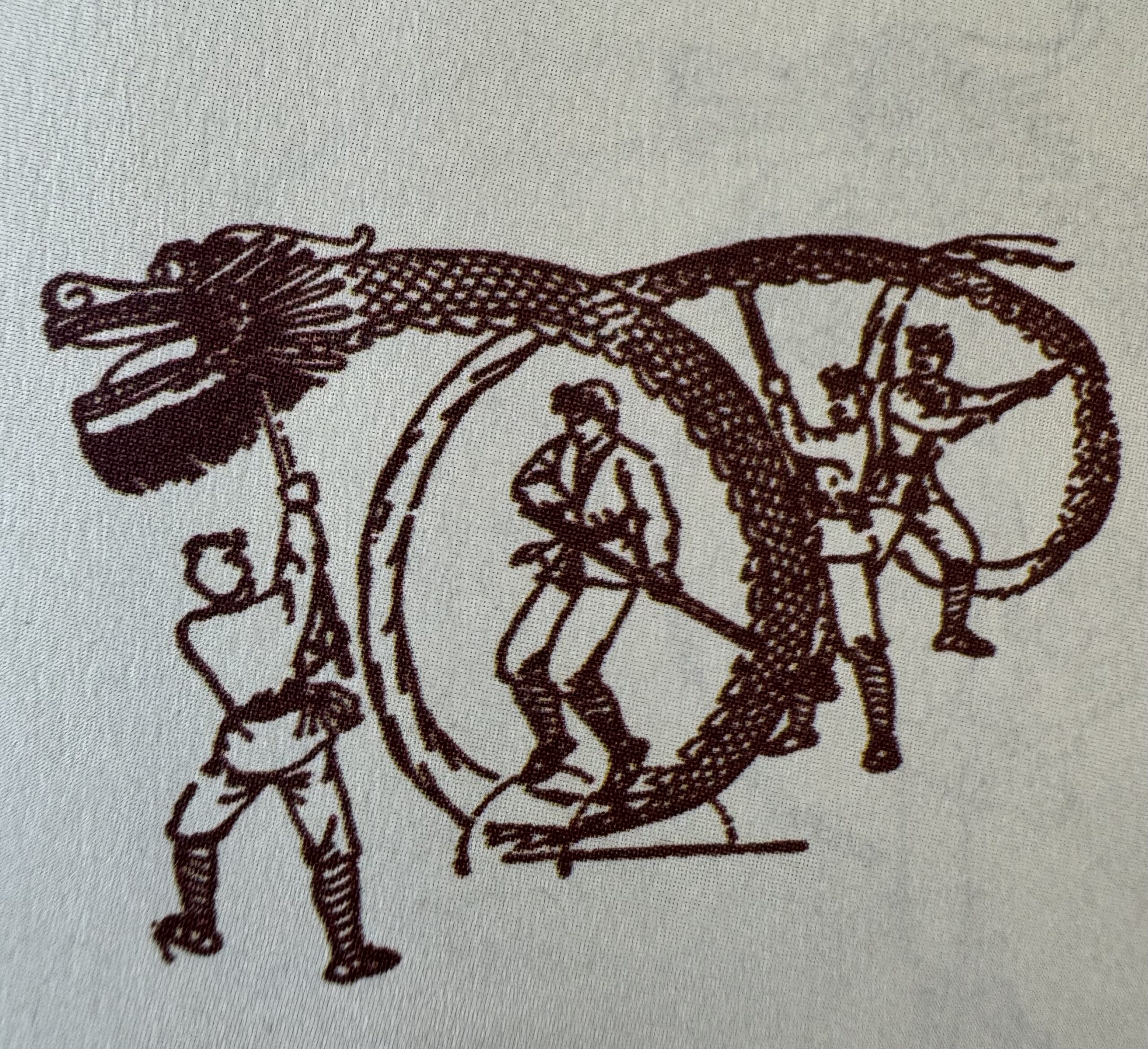

由于龙和人们生活如此生死攸关,所以奉化人特别喜欢龙,凡像样的农村都有龙灯。开始是简单的龙形道具,用稻草扎成龙形,上面贴着长长的水草或青藤,再插上香,土名叫“草龙灯”,既美观又不费什么花销,只是通身显得僵硬,不易舞动,后来,改进为分节蝉联,劈开竹子扎成龙头、龙塔和龙尾。龙塔可多可少,现有布龙中有5节、7节、9节、12节、24节、27节等。各节长2米左右,有龙筋(粗绳)连接,上覆绘有龙鳞的染色土布,这就是翻腾自如、盘旋灵活的奉化布龙。除了行龙会时耀武扬威,每年春节前后半个月,村里一批活跃好动的男人都要举着自制的龙灯走乡串村,互相拜岁,恭贺新春。

每条布龙都有各自的管领要地,如奉化最有名的苕霅布龙代表的是周济潭龙王(位置在隔山过冈的萧王庙)。最享盛誉的石井村12节布龙代表镇亭潭龙王。各龙潭里的龙都有一个既浪漫又实在的传说,布龙所到之处,做族长的要焚香点烛拜跪迎接。人们对布龙的尊重十分度诚:布龙不能在晾衣服的竹下钻,更不允许到旧房子的楼板底下去舞,因力那些地方可能晒过内衣或被女人跨过。大堰镇仰天湖只是一个2平方米不到的山泉眼子,但是山下荷花池头村的草龙灯到了比邻宁海山村会大受礼遇,传说这潭里的“龙性”是田鸡(青蛙),它专管宁海县西部地区的雨水。所以,在20世纪中期以前,奉化县境内村村有龙灯,乡乡有龙会,凡男人都会舞耍两下。1946年庆祝抗日战争胜利的全县龙舞大赛上,有108条劲龙一决高低。据老龙头手鲍华义回忆,那一天到会的龙有好几百条,观看的人塞满了奉化江两岸的街道、屋顶、树杈,有的舞龙队看看人家,掂量自家,觉得胜算不大,没敢上场。直到20世纪80年代,县境内还有100多条9节布龙在活动。

摘自《奉化布龙》王月曦编著。