对神龙加以祭祀,祈求龙神消灾祛祸、纾难呈祥,是中华民族祖祖辈辈日积月累的“那点儿微不足道的实证材料”。

东方属木,生命力极强,那种生生不息的生命现象把我们的祖先惊呆了,以为都是神的造化。认定人类也像蛇类似的从蛋壳里长出来的,从而把卵生的龙(蛇)当做自己的祖先。神话里开天劈地的盘古的形象上半身是人,双手托着太阳,下半身是蛇身,起名也实在,“盘古”,盘曲形态的古人也;在汉代的画像石上,补天的女娲像也是人首蛇身;黄帝是黄龙的化身,作为炎黄二帝的对立面,蚩尤的形象是蛇身猪首⋯⋯“人从蛇始”的理念在上古神话中比比皆是,从事天文地理研究的人们则把蛇搬到冥冥之中,使人们相信蛇的含义并不单单是钻在草丛中、有致人死于非命的毒牙的长虫。另一种含义叫“腾蛇”,属天上二十八宿之一的星辰,分野在“北方玄武之地”。《左传》中“襄二十二年蛇乘龙”条注:“蛇,玄武之宿,虚危之星。”将蛇的形象美化成龙乃是我们华夏祖先的一大创举。传说伏羲氏时有人发现龙呈祥瑞,故以龙纪事创立文字,各氏族还以龙为主体命名,如飞龙氏、居龙氏、潜龙氏、白龙氏、黄龙氏、青龙氏、黑龙氏等等。《三皇本纪》载,炎帝是由他的母亲有轿氏“感神龙而生”。《史记•天官书》言道,轩辕黄帝是黄龙体,离开人寰时化龙上天。《山海经》载有大禹的父亲“鲧死三岁不离,剖之以吴刀,化力黄龙”。由此来看,中华民族把龙认做祖灵是自然而然的,把炎黄子孙看成龙的传人也是理所当然的。所以,中国又被称为“东方巨龙”。历代最高统治者把自己喻为龙子龙孙,把办公视事的地方叫龙庭,在服饰及日用器物上绘以龙的图案,突出其至高无上的地位。唐中宗李显复唐国号后干脆把年号也取为“神龙”、“景龙”,强调自己乃是真龙天子。

在奉化,关于龙的故事五花八门,全体认同的是蛇,以蛇为龙。

南宋《宝庆四明志•雪窦山隐潭》记载:“隐潭,县西北五十里,潭居两岩之下,两岩相抗,壁立数百仞,仰似窥天,仅如数尺,瀑泉如练,循崖而落,水寒石洁,悚人毛骨。每遇亢旱,祷其潭,有小蛇出没,旋应如啊。”

宋代奉化诗人楼钥《隐潭》诗云:“中有卧龙君不狎,有时平地起风雷。”把出没在水潭的小蛇当卧龙,一点都不含糊。

除了以蛇为龙外,在请龙祷雨时,凡从水上浮现的都被尊为龙或龙的近亲,抓到鳗、蛙、黄鳝等也把它们当做神龙或龙子龙孙供奉。在奉化,还有把木头当龙的事例:传说溪口镇三石塔下有一次请龙请了三天一无所获,终于看到一段木头在龙潭里浮了上来,人们便把它抬回村里,当即下了一场透雨,村民们便把这段木头雕成一尊神像,立于龙王庙祭祀,至今仍香火不绝。

奉化先人还创造了许多关于龙族的传说:雪窦山三隐潭龙王(小蛇)救过大宋皇帝;大堰镇石井村镇亭潭里住着的龙王是蟒蛇;弥勒转世的布袋和尚与东海龙王有不解之缘。离石井村百里之遥的溪口镇六诏(晋王羲之隐居处,因晋王发六道诏书召王羲之进京,王羲之不从,故命以地名,现属溪口镇,距奉化城45公里)有孟坞山,没有龙潭,却有龙王庙,每次去请龙祷雨时,有大眼镜蛇从大枫树上下来,任人抓进“圣缸”,据请龙人说,它从不咬入。石井村流传的故事认定:孟坞眼镜蛇是石井村镇亭潭蟒蛇的大女儿。

随着各氏族的文化渗透,以及最高统治者追水一统天下、四海升平理念的推行,人们对图腾的设计有了不知不觉的变化。凭着想象的翅膀,对龙(蛇)的形象进行了不同程度的美化,把最神勇最漂亮以及各类图腾最明显的特点安插到龙的身上,于是就有了“九似”说,即头似虎、身似蛇、角似鹿、眼似虎、尾似鲤、口似狮子、脸似鬼(钟馗)、耳朵似犀牛、脚似鹰爪。

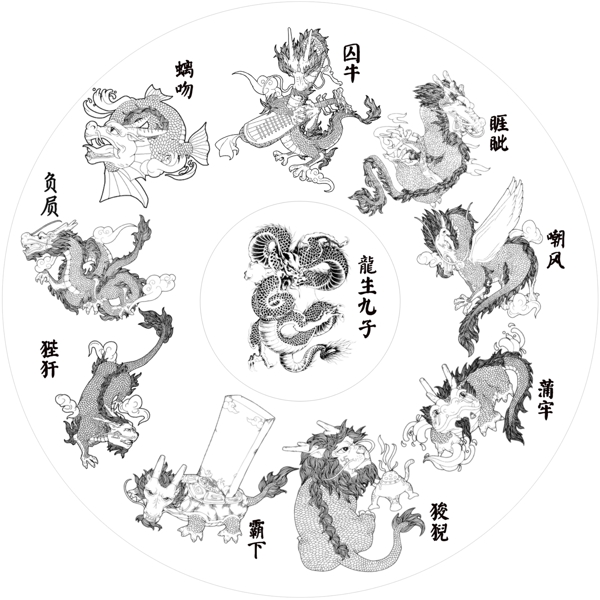

《诸神由来》一书说《升庵外集》记载龙之九子是:赑屃,形似龟好负重,即碑下龟;螭吻,形似兽,性好望,站屋脊;饕餮,好食,立鼎盖;蚣蝮,好立,站桥柱;椒图,似螺蚌,性好闭,立于门首;金猊,形似狮,好烟火,立于香炉;再加上蒲牢、狴犴、睚眦三个,恰为龙之九子。

还有一种形同美人鱼的龙叫金吾,特别警觉,人们把它与皇城巡更的行当连在一起,也称金吾。

中国人敬龙、好龙、爱龙,历史的情结渐渐成了中华民族各族人民的一种凝聚力。从崇龙、敬龙到爱龙、亲龙,经历了漫长的阶段,关于龙的艺术应运而生,龙舞艺术这颗民间艺术明珠则成了华夏子孙的共同财富。美国华人艺术家、加州亚洲艺术馆馆长赵建海先生,了庆祝中国北京申奥成功,创作了创吉尼斯世界纪录的“万米奥运龙”长卷,由200名专程回国庆祝的侨胞和500名年轻的中华健儿,用双手抬上万里长城向全世界展示,这龙就是中华民族的象征,何等的豪迈荣光!当听到他们一唱起“遥远的东方有一条龙…”时,炎黄子孙就会热血沸腾,心潮澎湃,不能自已,看到神龙在眼前盘旋,就会觉得好事当头,五福临门,祥和无比。这种浓浓的中国心也是创造奉化布龙并使布龙艺术得到长远发展的根本条件。

奉化布龙是一种龙形道具,舞蹈者举着龙形道具,仿效龙的性格特征,在民间打击乐伴奏下进行舞蹈,俗称“滚龙灯”。

舞龙最初是在祭祀祈雨的仪式过程中演示的一种民俗活动,从敬神、请神、娱神等民间习俗演化而来。根据汉代学者董仲舒在《春秋繁露》里的记载,那时在祭祀活动中已经有形式比较完整的龙形道具,主要在祈雨雪的祭祀活动中舞弄,春季舞青龙,夏季舞赤龙或黄龙,秋季舞白龙,冬季舞墨龙,每次有五到九条龙献舞,有的长达数丈。广州佛山有资料证实舞龙活动起源于晋代。

龙是中华民族远古的图腾,它的历史已有七八千年之久。从奉化的史料看,龙作为炎黄子孙的祭祀主题已有5000多年。随着历史的延伸,时代的进步,它的位置也有了相应的变动,即从高高的祭坛上移到了地面;从与神通灵的祭司、巫现的香盘上转到普通人的手里;从帝王将相的生活圈子里走向寻常百姓人家。

奉化地处中国东南沿海象山港边,与中国神话传说中播云司雨的“东海龙王”敖广是近邻。奉化先民在这片士地上生活的基本要素是农耕和捕捞,雨水在人们的心目中既是生命之水,又是洪水猛兽,所以龙对世世代代的奉化人来说更有其特殊的地位,人们对龙的景仰膜拜就是对改善生存条件的企盼和向往。早在5600年前,奉化人就把龙刻制在用做祭祀的陶盘上了。

这组龙纹图案的主题是“云龙怀子”,盘龙鸟首蛇身,羽冠高耸,鹰眼远瞩,身上缠有卷云,身边有序地摆放着卵蛋,寓意十分清楚:子子孙孙在祖灵保佑下生生不息。至于龙身鸟冠现象,则与河姆渡文化(距今7000年的文化遗址)有关,因为生活在姚江边上的河姆渡人的图腾是鸟,与姚江紧紧相连的奉化江边的茗山后人,难免相互影响。文化上的这种影响也是龙身由蛇变成“九似”形象的原因之一。早在周代的青铜器上,龙身已经有鸟头、牛角、鹿角等饰物丁。

舞龙表示奉化人对龙的崇敬,也表示对龙的企盼和感恩。特别是在年丰人寿、国泰民安的好时节,在除夕前后及元宵灯节期间,人们都以见龙为乐,舞龙为吉。舞龙队以龙拜岁,恭贺新春,吉祥如意,深受欢迎。奉化布龙有其广阔的活动天地和人气市场。

民间舞蹈龙舞的另一渊源来自传统节日元宵灯会。龙舞的前身是龙灯,即龙形的花灯。元宵观灯这一风俗已有2000余年历史。唐代欧阳询撰《艺文类聚》载:“史记曰:汉家以望日祀太一,从昏时到明。今夜游观灯,是其遗迹。”

汉高祖在咸阳宫里装有春灯,高达七尺半,灯挂在蟠螭(黄色的龙)的口上,灯一点燃,会产生气流,蟠螭身上的鳞片就会动起来,这大概就是我国最早的龙灯了。后来,汉文帝登基之日选在上元节正月十五,传旨张灯结彩,与民同乐,让百姓上街观赏,龙作为动态表现形式传到民间。

动态形式的龙在祭祀或大型庆典上舞蹈娱神,在灯会、庙会上舞动让人观赏,渐渐成了一种习俗。汉文帝时,印度佛教传到中国,燃灯是佛教礼佛的一种形式,表示佛大放光明。

中国人把佛教燃灯信念与神龙信仰结合起来,于是创造了点灯结彩的龙,就是所谓的龙灯。正月十五点灯、观灯不仅是为了祭祀时娱神,还添上了纳吉辟邪、普度众生的含义。

汉武帝时,正月十五日祀太一神,张灯结彩,伴以音乐、歌舞,从黄昏一直到天明。人们举着各式花灯和龙形灯,载歌载舞。隋炀帝杨广把这—习俗推到极致,唐明皇李隆基则对元宵灯会几乎到了痴迷的程度,乃至在民间有着一则传说:元宵节晚上,唐明皇在城楼上看到满城火树银花,乐得不得了,问刚从外地回京的叶净能法师皇城的灯火与民间的相比如何。叶净能回答,民间的元宵夜比京城还要红火,皇上如果不相信,我可以送您到剑南去看一看。玄宗说,剑南离此地三千里,如何去得?叶净能说,我会作法,您只闭上眼睛不要睁开,不消片刻就能到了。玄宗真的按照叶净能的要求把眼睛闭上,然后听到耳边呼呼风声,不一会风声消失,听到叶净能说,皇上,蜀都到了!玄宗睁眼一看,满眼灯山花海,莺歌燕舞,尽是川蜀风情。为纪念这一次活动,唐玄宗特意在驻跸的蜀王殿留下一件汗衫做记号,然后再腾云驾雾地回到长安,时间刚好是凌晨四更。这一传说虽然荒诞,但足以说明唐代元宵灯会的盛况。唐明皇为此写过一首诗:“明月重城里,华灯九陌中。开门纳和气,步辇逐微风。钟鼓连宵合,歌笙达曙雄。彩光不为己,当与万方同。”

舞龙活动就在人们的祖灵崇拜、自然崇拜、佛教信仰里,上行下效,悄然兴起。奉化布龙之所以广大群众喜闻乐见,其本身还寓有强烈的娱乐性:龙体轻便、神态轩昂、形态活泼、套路变化丰富,对青年人有天生的亲和力和吸引力,就像篮球、足球、排球、羽毛球一样会让人着迷。

摘自《奉化布龙》王月曦编著。